Eine aktuelle Studie der gewerkschaftsnahen Stiftung belegt: Gestiegene Häuserpreise in Deutschland haben die Ungleichheit erheblich vergrößert. Das reichste Zehntel hat seit 2011 real 1,5 Billionen Euro durch Wertsteigerungen gewonnen, während ärmere Haushalte unter steigenden Mieten leiden.

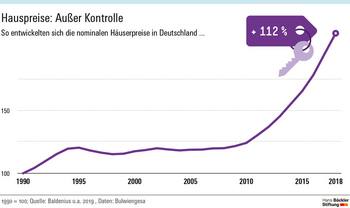

In Deutschland haben sich die Hauspreise in den letzten Jahren mehr als verdoppelt

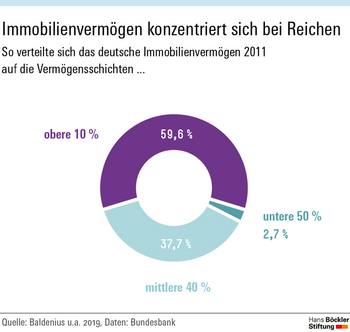

Das Immobilienvermögen in Deutschland konzentriert sich stark bei den Reichen

Geringverdienende müssen immer mehr von ihrem Einkommen für Miete ausgeben

Im vergangenen Jahrzehnt sind die deutschen Preise für Wohnungen und Häuser nach oben geschnellt. Im Gegensatz zu in anderen Ländern ist diese Spekulationsblase nicht durch künstlich aufgeblähte Kredite entstanden. In Deutschland dürfte es deshalb nicht zu einem Immobilienzusammenbruch wie in den USA 2008 kommen. Es droht aber eine soziale Krise, weil die Entwicklung am Immobilienmarkt die Ungleichheit drastisch verschärft.

Der Immobilienboom hat "die Reichen reicher gemacht", während viele Haushalte mit mittleren und niedrigeren Einkommen immer höhere Mieten zahlen müssen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung der Ökonomen Till Baldenius, Moritz Schularick und Sebastian Kohl von der Universität Bonn beziehungsweise dem Kölner Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung. In Deutschland verfügt weniger als die Hälfte der Haushalte über eine eigene Immobilie, im internationalen Vergleich ein sehr niedriger Wert. Und 60 Prozent des Immobilienbesitzes entfallen auf das reichste Zehntel der Haushalte.

Der Studie zufolge sind "die Top-10-Prozent der deutschen Vermögensverteilung allein durch höhere Immobilienpreise inflationsbereinigt um knapp 1.500 Milliarden Euro reicher geworden". Aber: "Fast leer ausgegangen ist die untere Hälfte der deutschen Vermögensverteilung." Auch in regionaler Hinsicht sind die Vermögensgewinne höchst ungleich verteilt: "Der Immobilienboom hat ökonomisch wachsende und wohlhabende Regionen reicher gemacht, während ärmere Gegenden weiter zurückgefallen sind." Keine nennenswerten Wertsteigerungen hat etwa der Immobilienbestand im Ruhrgebiet oder in Ostdeutschland – außer Berlin – erfahren. Kaum profitiert haben außerdem die Besitzer von Immobilien in ländlichen Regionen.

Im Sog der steigenden Immobilienpreise legen auch die Mieten in den Großstädten und ihrem Umland zu, was vor allem Haushalten in unteren und mittleren Einkommensschichten zusetzt. Die Analysen von Baldenius, Schularick und Kohl zeigen, dass die Mieterhöhungen des vergangenen Jahrzehnts in Stadtteilen mit vormals geringem oder mittlerem Mietniveau besonders hoch ausfielen – Stichwort "Gentrifizierung". Hier wird die ansässige Bevölkerung nach und nach von zahlungskräftigeren Mietern verdrängt.

Wie sehr sich die Lage am Wohnungsmarkt für Menschen mit geringen Einkommen verschlechtert hat, lässt sich daran ablesen, welchen Anteil die Miete an den Gesamtausgaben eines Haushalts hat. Das nach Einkommenshöhe unterste Fünftel der Haushalte gab in den 1990er-Jahren etwa 25 Prozent seines Geldes für die Miete aus, zeigen die Forscher. Inzwischen sind es fast 40 Prozent. Die Politik müsse deshalb etwas gegen den Wohnungsmangel unternehmen, schreiben die Wissenschaftler. Dazu sei ein groß angelegtes öffentliches Wohnungsbauprogramm unerlässlich.

Denn "gerade in den Ballungsgebieten ist es zweifelhaft, ob der Markt in kurzer Zeit ausreichend neuen Wohnraum bauen kann und wird. Die Erschließung von neuem Bauland, die Verkehrsanbindung und Bereitstellung anderer Infrastruktur verlangt nach einer koordinierenden öffentlichen Hand". Die Autoren erinnern daran, dass es in der Nachkriegszeit in Westdeutschland unter staatlicher Ägide – Wohnraumbewirtschaftung, sozialer Wohnungsbau, Förderung gemeinnütziger Bautätigkeit – gelang, 600.000 Wohnungen pro Jahr zu bauen. Heute sind es gerade einmal 280.000 Wohnungen in ganz Deutschland. Werde im kommenden Jahrzehnt nicht mehr gebaut als heute, gebe es 2030 rund eine Million Wohnungen zu wenig, sagen die Forscher voraus.